先天性胸骨后膈疝

概述:膈肌上起自剑突和第7~10肋骨内面的两组肌肉,在其交界处有一潜在的孔隙,叫Morgani孔。乳内动脉从此通过,向下演变为上腹壁动脉。胚胎时期,若上述肌束在形成膈肌的过程中出现发育障碍,多在胸骨旁右侧(约占90%)遗留下一个缺损,仅有不足10%发生在左侧。胃、结肠或网膜可经此缺损疝入胸腔。此类膈疝大多都有疝囊。

流行病学

流行病学

流行病学:此疝罕见,1761年Morgagni首次报道。根据临床统计,右侧多见,双侧次之,左侧极少。

病因

病因

病因:胸骨后膈疝的形成是由于膈肌先天发育的障碍。由于胚胎期横中膈的胸骨后部分发育不全或合并胸骨与肋骨发育不全,在胸骨下端膈肌的前内侧形成小三角形缺损区(Morgagni裂孔)。由于左膈前部有心包膈面相贴保护,所以大多数胸骨旁疝在右侧出现。

发病机制

发病机制

发病机制:胸肋裂孔的形成是为了能够通过上腹部血管,是由横膈、前胸壁和侧方的膈围成,疝内容通过这个先天的薄弱区域疝入胸腔,左侧这个潜在间隙部分地受到心包的保护,所以胸骨旁疝更多地见于右侧,通常有一个真正的疝囊,任何有系膜的腹部脏器均可能疝入这些潜在的间隙,最容易疝入的器官依次是结肠、网膜、胃和小肠。

临床表现

临床表现

临床表现:

1.症状 大部分患者无症状,只在查体时被发现心膈角处的阴影。有症状者,通常以胃肠道症状为主,亦可有呼吸系统症状。胃肠道症状主要是由于疝出的内脏嵌顿、扭转造成梗阻所致。常见的症状有上

腹胀痛,站立或弯腰时加重;也可有痉挛性

腹痛、不定位的腹部绞痛、呕吐等

肠梗阻症状。但多数为不完全性梗阻,完全性

肠梗阻、坏死或穿孔的并发症少见。因肺受疝内容物挤压,引起咳嗽、反复肺部感染或呼吸困难。上述症状因年龄而异。在婴儿,以肺受压引起的呼吸系统症状为主;而在儿童,则以胃肠道症状为主,可伴有呼吸系统症状。在成年人,多数无症状,个别有胃肠道症状。

2.体征 多数无异常体征。个别巨大疝的患者,可见患侧呼吸动度减弱,局部叩诊呈鼓音或实音,呼吸音减弱。当合并有

肠梗阻时,腹部有相应的体征。

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

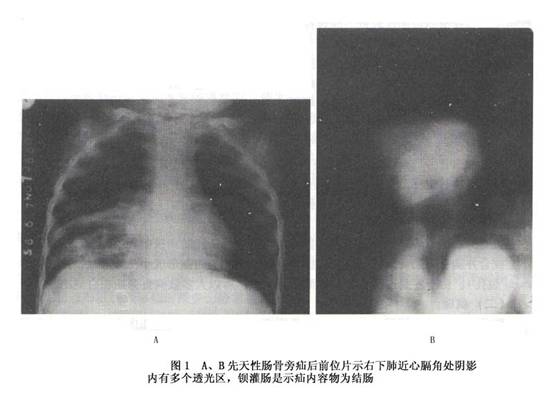

其他辅助检查:X线表现 胸骨旁疝的诊断主要依据X线检查。后前位胸片的典型征象是在心膈角有一类圆形阴影,多见于右侧。侧位胸片示阴影在前心膈角,占据膈和前胸壁的相连区。如疝囊内有肠袢,在阴影内就有气袢影,有确诊的意义(图1)。若疝内容物为大网膜,显示为密度均匀的致密影。如疝内容物为横结肠,钡灌肠可见横结肠上提,其远段因重力作用而呈下垂状。

CT和MRI检查有一定的辅助诊断价值,但亦有不少需要开胸探查才能确诊的病例报道。

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:应注意与心包脂肪垫、局限性肠膨出或包裹性

胸腔积液,还需要与胸膜心包囊肿、局限型胸膜间皮瘤、纵隔脂肪瘤、膈肌肿瘤、前胸壁肿瘤以及肺癌鉴别。

治疗

治疗

治疗:Morgagni裂孔较小,疝入的内脏较容易嵌顿或绞窄。因此,通常推荐手术治疗。部分无症状的病例,不愿意接受手术治疗或有手术的相对禁忌证时,应该严密观察,一旦出现症状,应争取手术治疗。不能排除肿瘤时,亦是手术指征。

预后

预后

预后:手术治疗,一般预后良好。

预防

预防

预防:明确诊断后应严密观察,需注意减少胸腹压以免症状加重。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防